Воспользуйтесь поиском по сайту:

Ишемический инсульт

Содержание статьи:

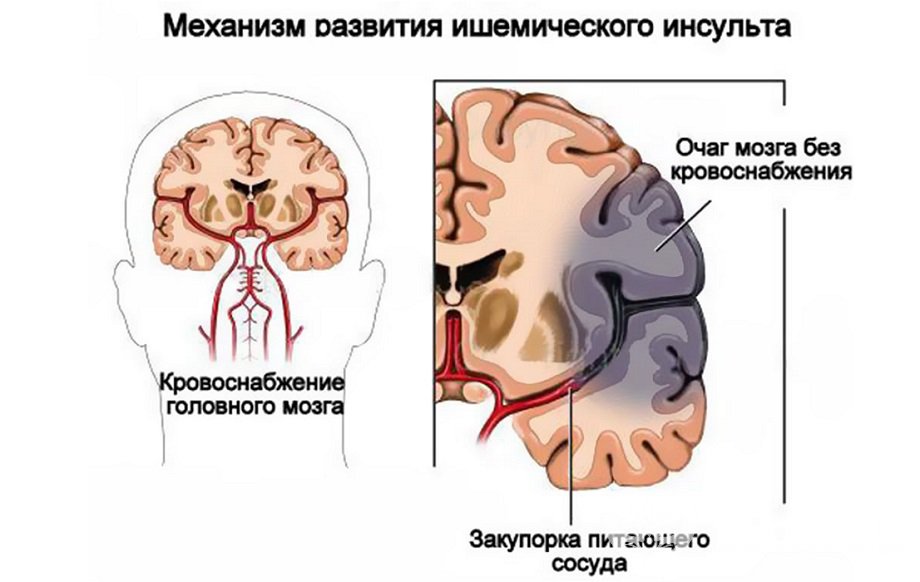

Ишемический инсульт – это неотложное состояние, представляющее собой острое нарушение мозгового кровообращения, развившееся по причине снижения или прекращения кровоснабжения какой-либо области головного мозга. Как правило, на фоне инсульта развивается некроз заинтересованного участка.

Ишемический инсульт – это острое нарушение мозгового кровообращения

Ишемический инсульт – это острое нарушение мозгового кровообращенияИшемический инсульт – чрезвычайно распространенная патология, в развитых странах в структуре смертности он располагается на 3-м месте после сердечно-сосудистой патологии и злокачественных новообразований. В России ежегодно регистрируется около 450 тысяч случаев инсульта (более 3-х случаев на 1000 населения).

Первые описания заболевания встречаются еще в трудах Гиппократа под названием «апоплексия» (греч. ἀποπληξία – удар), однако вовлечение в патологический процесс сосудов, кровоснабжающих ткани мозга, было подтверждено только в 19-м веке. Полноценная классификация острых нарушений мозгового кровообращения, когда ишемический инсульт был выделен в отдельную категорию, появилась в 1928 году.

Ишемический инсульт напрямую связан с нарушением проходимости сосудов, питающих ткани мозга, на фоне чего в вовлеченных областях возникает острая нехватка кислорода и глюкозы, развиваются необратимые изменения (нейроны сохраняют жизнеспособность в течение 6-8 минут при условии снижения объема кровотока на поврежденном участке до 10-15 мл на 100 г мозгового вещества в минуту).

Необратимо поврежденная зона носит название ядерной или сердцевинной ишемии, терапевтическое воздействие на данную область не имеет перспектив. По периферии центрального участка располагается структурно неизмененная зона так называемой ишемической полутени или пенумбра (объем кровотока 20 мл и более на 100 г в минуту), где на протяжении нескольких часов после неврологической катастрофы поддерживается минимальный уровень жизнеспособности.

Смертность от ишемического инсульта составляет 1,23 случая на 1000 человек в год. В первый месяц погибает около 25% пациентов.

Зона пенумбры с критически низким уровнем кровоснабжения может быть спасена проведением неотложной терапии в первые 3–6 часов. В противном случае энергетический и белковый метаболизм в ней прекращается, и следом за функциональной перестройкой развиваются структурные изменения, происходит некроз тканей мозга поврежденной области.

Причины и факторы риска

Пусковым фактором развития ишемического инсульта является прекращение поступления крови к определенному участку мозга из-за нарушения проходимости питающих артерий или изменения гемодинамики, в чем заключается его принципиальное отличие от геморрагического инсульта, когда происходит разрыв сосуда с последующим кровотечением.

Наиболее частые причины ишемии головного мозга:

- атеросклеротическая болезнь сосудов головного и спинного мозга среднего и крупного калибра;

- тромбоэмболии;

- критическое снижение артериального давления (АД);

- аномалия сосудистой системы мозга;

- септальный стеноз артерий;

- поражение перфорантных артерий мелкого калибра;

- выраженные изменения в системе свертывания.

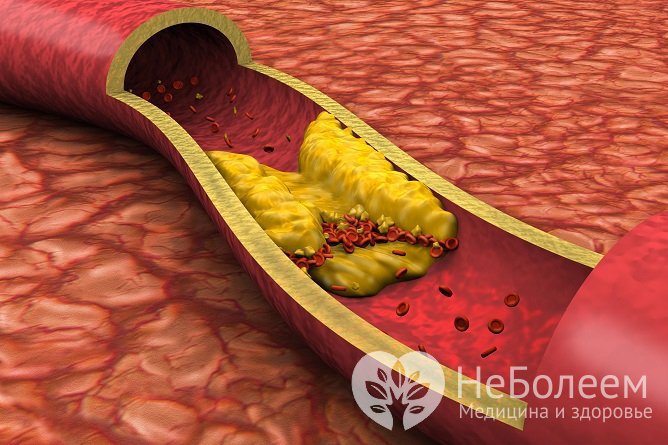

Высокий уровень холестерина – один из факторов риска ишемического инсульта

Высокий уровень холестерина – один из факторов риска ишемического инсультаФакторы риска ишемического инсульта:

- пожилой возраст (риск вероятности развития ишемического инсульта у пациентов 65–75 лет в среднем в 6 раз выше, чем у пациента 40–50 лет);

- гиперхолестеринемия;

- сахарный диабет (повышение риска максимально в 4 раза);

- транзиторные ишемические атаки (ТИА) в прошлом (практически у половины пациентов, перенесших ТИА в течение 5 лет, развивается ишемический инсульт);

- курение (повышение риска максимально в 4 раза);

- гиповолемия;

- ишемическая болезнь сердца (повышение риска максимально в 4 раза);

- резкая брадикардия;

- клапанные пороки сердца;

- мерцательная аритмия (повышение риска приблизительно в 5 раз);

- септический эндокардит;

- острая массивная кровопотеря;

- коагулопатии;

- васкулиты;

- артериальная гипертензия (повышение риска приблизительно в 5 раз).

Формы заболевания

В зависимости от патогенеза выделяют следующие типы ишемического инсульта:

- атеротромботический – развивается на фоне сужения просвета сосудов атеросклеротическими массами;

- кардиоэмболический – закупорка артерий тромбом, образовавшимся в полостях сердца;

- гемодинамический – обеднение мозгового кровотока по причине критического снижения АД;

- лакунарный – на ограниченном участке, кровоснабжаемом мелкой перфорантной артерией, вследствие ее повреждения при резких перепадах АД;

- по типу микроокклюзии – усиленная агрегация тромбоцитов в сочетании с повышенной вязкостью крови.

В России ежегодно регистрируется около 450 тысяч случаев ишемического инсульта (более 3-х случаев на 1000 населения).

В зависимости от локализации патологического очага:

- в каротидном бассейне (внутренняя сонная артерия, передняя или средняя мозговые артерии);

- в вертебробазилярном бассейне (позвоночные и базилярные артерии, мозжечок, задняя мозговая артерия, таламические структуры);

- левосторонний;

- правосторонний.

По зоне поражения:

- территориальный – развивается в зоне кровоснабжения одной из основных крупных артерий, как правило, обширный;

- водораздельных зон – в местах стыковки областей кровоснабжения нескольких артерий, чаще средних размеров;

- лакунарный – в зонах, кровоснабжаемых мелкими перфорантными артериями.

Симптомы

Признаки ишемического инсульта можно распределить в 2 большие группы: общемозговые и очаговые проявления.

Общемозговые симптомы:

- резкая головная боль, головокружение;

- тошнота, рвота;

- судороги;

- вегетативные нарушения (потливость, сердцебиение, чувство жара, учащенное дыхание, парестезии).

В течение 5 лет рецидив ишемического инсульта отмечается у трети пациентов.

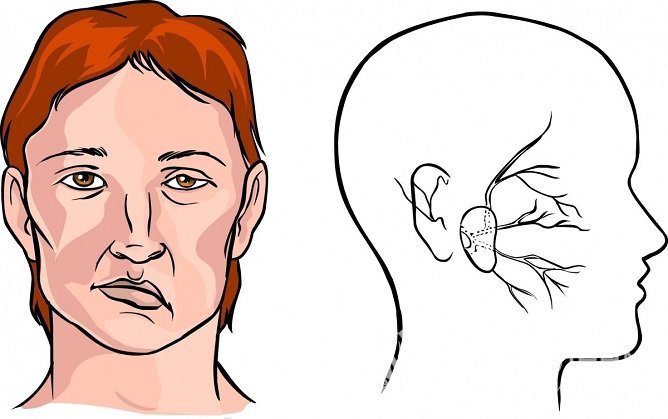

Очаговая симптоматика:

- ограничение движения (параличи, парезы) конечностей;

- параличи, парезы мускулатуры лица (опущение угла рта, глаза, сглаживание носогубной складки, «парусящая» щека, несимметричная улыбка);

- нарушения зрения («мушки», светящиеся полосы, цветные пятна перед глазами, снижение остроты зрения, двоение, выпадение полей зрения, в тяжелых случаях – полная слепота);

- нарушение схемы тела;

- парез взора;

- шаткость походки;

- полная или частичная утрата речи, дизартрия, нарушения навыков чтения и письма;

- затруднение или невозможность совершать целенаправленные действия, сложные двигательные акты;

- дезориентация во времени и месте;

- спутанность сознания; контакт невозможен или затруднен;

- бред, галлюцинации;

- нарушения поведения (ажитация, нецеленаправленное возбуждение или, напротив, апатия, безучастность);

- нарушения памяти различного характера; и т. д.

Один из симптомов ишемического инсульта – парезы и параличи мускулатуры лица

Один из симптомов ишемического инсульта – парезы и параличи мускулатуры лицаНабор очаговых симптомов характерен для конкретной локализации зоны ишемии, обширности поражения, наличия сопутствующих отягчающих факторов.

Читайте также:7 советов по профилактике инсульта

Диагностика

Диагностика ишемического инсульта основывается на всесторонней оценке данных объективного и инструментальных методов исследования:

- неврологический осмотр;

- УЗ-исследование артерий головы и шеи;

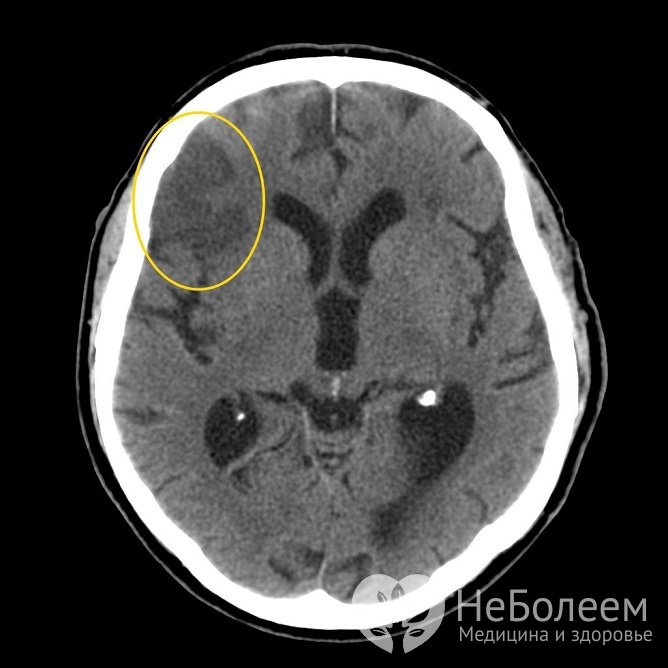

- компьютерная и магниторезонансная томография;

- ангиография;

- транскраниальная ультразвуковая допплерография;

- электроэнцефалографическое исследование.

Ишемический инсульт на КТ

Ишемический инсульт на КТЛечение

Лечение ишемического инсульта проводится по нескольким направлениям:

- восстановление кровоснабжения зон гипоперфузии (поддержание системной гемодинамики, медикаментозный тромболизис, антикоагулянтная и антиагрегантная терапия, хирургические методы рециркуляции: наложение микроанастомозов, тромбэктомия, реконструктивные операции на артериях);

- нейропротекция тканей мозга от повреждающих воздействий токсических метаболитов;

- нормализация функции внешнего дыхания (санация бронхиального дерева, установка воздуховода, гипербарическая оксигенация, в случае необходимости – ИВЛ);

- нормализация деятельности сердечно-сосудистой системы;

- контроль и регуляция гомеостаза (уровня глюкозы, водно-солевого баланса);

- уменьшение отека головного мозга;

- симптоматическая терапия (противосудорожные средства, противорвотные, седативные препараты, транквилизаторы, нейролептики).

К полноценной трудовой и социальной активности после перенесенного ишемического инсульта возвращаются не более 1/5 пациентов.

Возможные осложнения и последствия

Осложнениями ишемического инсульта могут стать:

- гипостатическая пневмония;

- респираторный дистресс-синдром;

- пролежни;

- присоединение вторичной инфекции, сепсис;

- флеботромбозы нижних конечностей;

- гипоксическая язва желудка;

- вторичное кровоизлияние;

- отек головного мозга с нарушением дыхательной и сердечной деятельности;

- тромбоэмболия легочной артерии;

- эпистатус;

- гипертензионно-ликворный синдром;

- отек легких;

- кома, летальный исход.

Прогноз

Смертность от ишемического инсульта составляет 1,23 случая на 1000 человек в год. В первый месяц погибает около 25% пациентов. Отмечено, что чем более выражен неврологический дефицит по итогам первого месяца заболевания, тем меньше шансов на восстановление качества жизни. В течение 5 лет рецидив ишемического инсульта отмечается у трети пациентов.

Приблизительно 30% пациентов, перенесших неврологическую катастрофу, нуждаются в посторонней помощи, а 20% не могут самостоятельно передвигаться. К полноценной трудовой и социальной активности возвращаются не более 1/5 пациентов.

Профилактика

- Модификация образа жизни, отказ от вредных привычек.

- Снижение избыточной массы тела.

- Контроль хронических заболеваний.

- Адекватный режим физической активности.

- Своевременная терапия гипертонической болезни.

- Антитромбоцитарная терапия.

- Регулярный прием гиполипидемических средств (статинов).

Видео с YouTube по теме статьи:

Об авторе

Информация является обобщенной и предоставляется в ознакомительных целях. При первых признаках болезни обратитесь к врачу. Самолечение опасно для здоровья!

Работа, которая человеку не по душе, гораздо вреднее для его психики, чем отсутствие работы вообще.